Centre : CEN

Responsable d’équipe – Pascal HAGENMULLER

Domaines d’activité :

L’équipe Matériau Neige étudie la neige à l’échelle microscopique pour prédire son évolution et son comportement macroscopique. Elle s’appuie sur des expériences suivies par tomographie, des méthodes de traitement d’images et du signal, la modélisation à micro-échelle et des méthodes d’homogénéisation. Son objectif principal est de comprendre et prédire les processus se produisant à micro-échelle (déformations mécaniques, métamorphisme, transfert de masse et d’énergie) qui interviennent de manière couplée et impactent l’évolution du manteau neigeux et la formation des avalanches. Pour prédire l’activité avalancheuse, cette approche à base physique est également complétée par de l’apprentissage automatique. Enfin, l’expertise acquise sur la cryosphère et les outils de modélisation associés est mise à contribution pour proposer des diagnostics innovants sur d’autres aléas en montagne dans le contexte d’un climat changeant.

Thèmes de recherche :

- Mécanique du matériau neige : caractériser les propriétés mécaniques du matériau neige pertinentes pour prévoir l’évolution temporelle du manteau neigeux (e.g., tassement) et la stabilité du manteau neigeux (e.g., résistance à la rupture). Il s’agit de comprendre les mécanismes à micro-échelle et de prédire les propriétés mécaniques du matériau, à partir d’essais contrôlés en chambre froide et d’expériences numériques exploitant les mesures tomographiques.

- Aléas liés à la cryosphère en montagne : Cette activité se concentre sur les aléas naturels liés à la cryosphère à l’échelle du massif et à des échelles de temps allant de la prévision à courte échéance à des tendances climatiques (+/- 100 ans). Il s’agit notamment de quantifier, par des lois mécaniques ou statistiques, la stabilité d’une stratigraphie simulée ou mesurée. L’apprentissage automatique sur des archives de l’activité avalancheuse observée ou expertisée est utilisé pour agréger les données de stabilité ponctuelle et produire des indicateurs tangibles. De plus, nous essayons d’exploiter les outils modélisation de la chaîne S2M pour mieux comprendre la survenue d’aléas d’origine glaciaire et périglaciaire.

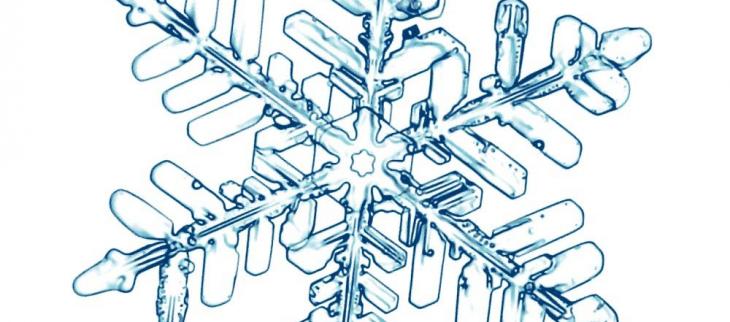

- Physique de la neige : Cette activité cherche à comprendre les processus physiques qui se produisent à micro-échelle (métamorphisme, phénomènes de transport, rayonnement…) et qui contrôlent l’évolution de la neige et ses propriétés physiques macroscopiques. Elle vise également une meilleure prise en compte de la microstructure de la neige et de sa micro-physique dans la description du manteau neigeux et de son évolution. Elle se base sur la tomographie par rayons X, des développements expérimentaux en chambre froide, le traitement et analyse d’images, la modélisation numérique et des méthodes d’homogénéisation.

- Méthodologie sur la microstructure des matériaux glacés : Cette activité vise à développer des savoir-faire méthodologiques pour l’étude du matériau neige à micro-échelle, ou à améliorer les approches existantes. Elle permet de lever des verrous technologiques auxquels la communauté des matériaux gelés est confrontée (imagerie, cellules froides, traitement et analyse d’images, classification à partir d’images 3D, modélisation numérique…). Les solutions techniques mises au point permettent de répondre à des questions industrielles (givrage, matériaux architecturés, congélation et stockage des aliments…) tout en finançant les développements méthodologiques indispensables à la recherche sur la neige.

Travaux de terrain :

Les Alpes sont le terrain de jeu le plus accessible pour les études des propriétés physiques de la neige. Ces études ont régulièrement lieu au site nivo-météorologique du Col de Porte, près de Grenoble dans le massif de la Chartreuse. D’autres études se déroulent ou se sont déroulées dans le massif du Mt Blanc ou en Belledonne.

Ponctuellement, nous participons à des études hors des frontières, notamment dans l’Arctique et en Antarctique, dans le cadre de collaborations nationales et internationales.

Membres de l’équipe :

FLIN Frédéric

Research Scientist – Chargé de Recherche du Développement Durable (CRHC)

FOURTEAU Kevin

CRCN CNRS

LAURENT Benoît

Technicien Instrumentation Neige

VIALLON-GALINIER Léo

Chercheur