Groupe: GMGEC

CAILLAUD Cécile

Météo-France

Carty Christina

Casnin Amarys

Doctorante

De Jesus Rachel

DOURY Antoine

GÉVAUDAN Manon

Ingénieure de recherche en modélisation climatique pour les Outremers

HARADER-COUSTAU Elizabeth

Ingénieur climat régional

LENOBLE Romain

Post doctorant en modélisation du climat

LI Shan

Post-doc MOSCA/GMGEC

MALLET Marc

Chercheur en modélisation du climat – CNRS

NABAT Pierre

Chercheur en modélisation du climat

Noirot Lilian

PhD student / Doctorant , CNRS

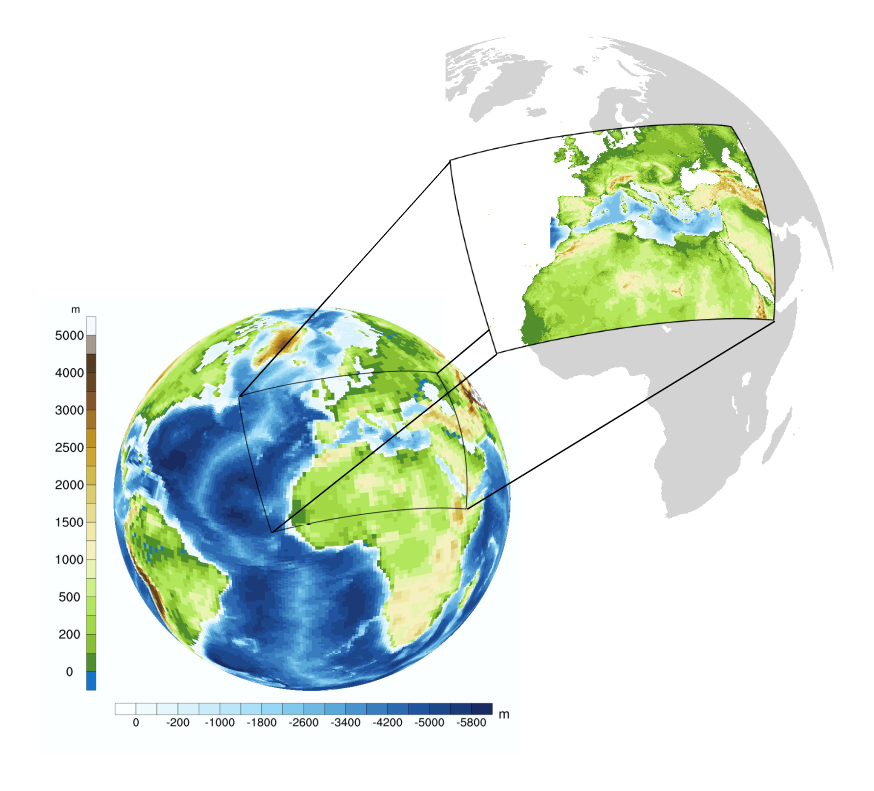

PARRAS-BERROCAL Iván M.

Postdoctoral Researcher, GMGEC/MOSCA

SEVAULT Florence

GMGEC/MOSCA , Météo-France

Somot Samuel

Researcher, head of the regional climate modelling team (MOSCA) / Chercheur, responsable de l’équipe de modélisation régionale du climat (MOSCA) , ICPEF Météo-France